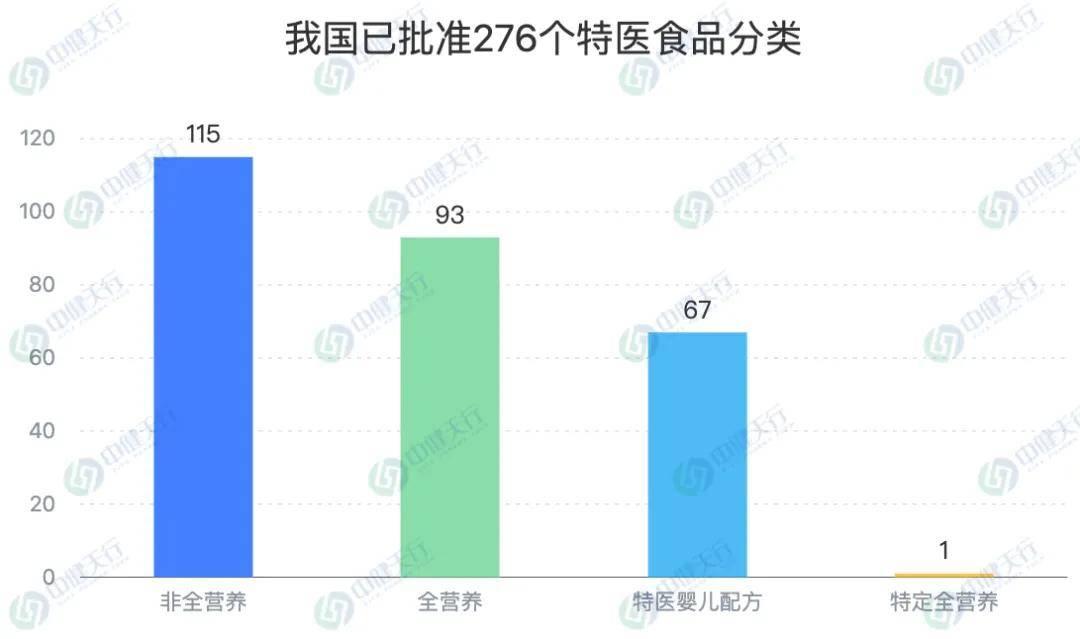

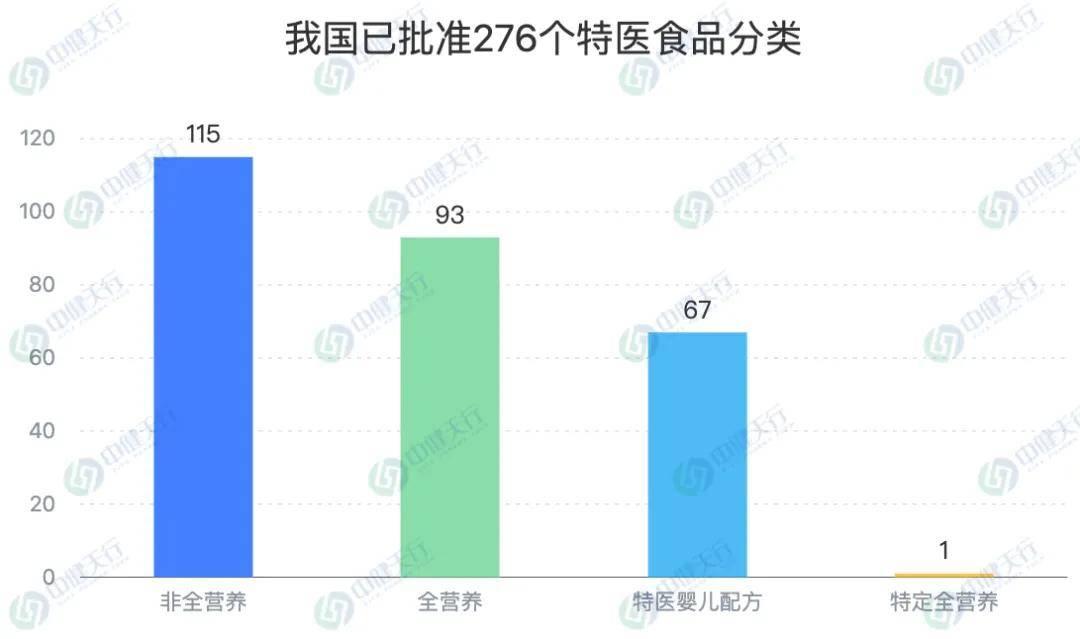

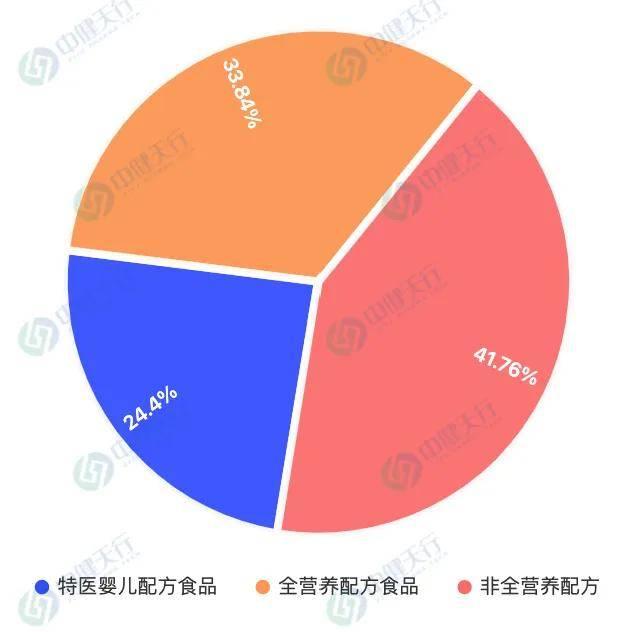

截至2025年8月23日,我国已批准276个特医食品注册,其中,特医婴儿配方67个,全营养93个、非全营养115个,特定全营养1个,这一数据不仅印证了行业的快速发展,更凸显出产品结构与全民健康需求的深度适配。

杭州、济南等多地已出现“步行可达”的特医食品专营店,提供术后营养、糖尿病专用配方等产品及药师指导,这类门店正向全国蔓延,标志着中国特医食品行业开始进入“全民健康管理”新阶段。

一、行业突破:注册成果与终端布局双向发力

1. 注册品类稳步扩容,品类覆盖核心场景

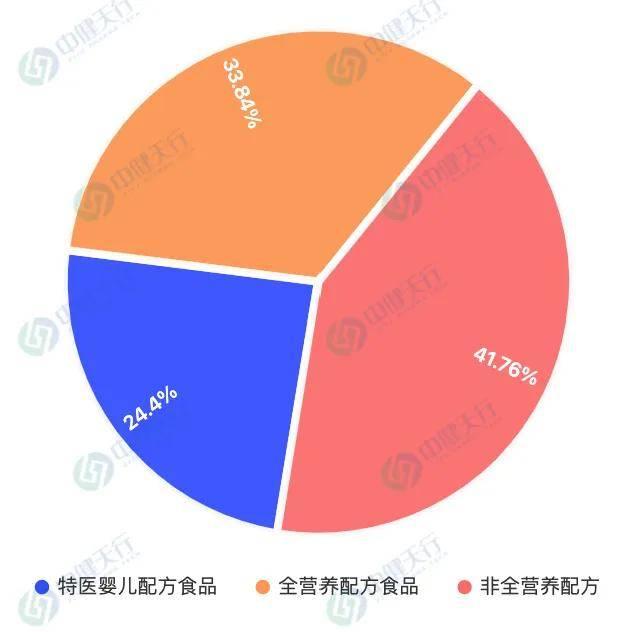

我国特医食品注册品类覆盖核心场景,迈向“全人群适配”格局:特医婴儿配方占比24.3%,聚焦乳蛋白过敏、早产等婴幼儿需求;全营养配方占比33.7%,支撑成人术后康复与慢病管理;非全营养配方占比41.6%,满足单一营养素补充场景;仅1款肿瘤特定全营养配方,糖尿病、肾病等临床急需品类仍存缺口。2025年上半年新增38款获批产品(国产35款),覆盖21省,审批提速进一步扩大产业规模。

2. 专营店从“医院端”走进“社区圈”

- 区域实践:济南设立特医食品示范街,江苏开展“进社区、进养老机构、进学校、进药店”专项行动,推动特医食品“走出医院”,融入居民日常生活。

- 服务延伸:门店突破传统销售模式,配备营养师定制方案(如吞咽困难老人营养计划)、联动家庭医生配送罕见病特医食品,实现“产品+服务”一体化。

二、发展动力:政策、需求与竞争的协同作用

中国特医食品市场已进入爆发期,2024年中国特医食品市场规模达232-234.2亿元,年复合增长率约26%-30% ,预计2029年市场规模将突破531亿元。需求端刚性增长、供给端技术升级、竞争端本土突围,共同构成行业发展的核心动力。

1. 政策赋能:优化审批与保障落地

- 审批优化:2023年修订《特殊医学用途配方食品注册管理办法》,将罕见病产品纳入优先审评,加速临床急需品上市;京津冀简化特定全营养配方审批,医疗机构销售无需额外备案,降低落地门槛。

- 保障升级:浙江全额报销苯丙酮尿症特医食品,江苏将部分罕见病产品纳入医保,切实减轻患者经济负担,为行业普惠化奠定基础。

2. 需求驱动:人口结构与消费升级双重拉动

- 刚性需求庞大:我国60岁以上人口占比达21.1%,其中40%存在营养风险,全营养配方成为老年群体维持健康的重要保障;术后患者、糖尿病等慢性病患者超3亿人,对非全营养配方的单一营养素补充需求持续上升;2000万罕见病患者中,32种疾病需依赖特医食品(如苯丙酮尿症患者需专用氨基酸配方),但目前仅30%患者能稳定获取,需求缺口显著。

- 消费认知提升:2025年上半年线上销售额达2.9亿元(同比+15.9%),年轻家庭对婴幼儿特医配方、孕期营养补充产品接受度提高,消费升级进一步放大市场潜力。

3. 竞争格局:外资主导下的本土突破

- 外资品牌优势:雀巢、达能、美赞臣占据78%的整体市场份额,在特医婴儿配方领域优势更明显,前五大外资品牌占比达92.9%,主要依赖医院、高端商超渠道,聚焦高端产品。

- 本土品牌突围:圣桐特医以6.3%份额居本土第一,填补国产罕见病特医食品空白;玉鹤鸣借“政院企”合作深耕肿瘤全营养配方;本土品牌主攻三四线母婴店与线上,京东、天猫类目年增速超30%,非全营养配方成下沉主力。

三、行业当前面临的关键挑战

1. 认知鸿沟与医院端堵点

我国特医食品使用率仅1.6%,远低于美国的65%、英国的30%,消费者普遍将其视为“智商税”,仅29%肿瘤患者接受规范营养治疗。目前医院信息系统缺乏特医食品统一编码,采购流程复杂,患者需自费购买。

2. 研发投入与产品同质化

全营养/非全营养配方占比超75%,糖尿病、肾病等特定配方短缺(仅1款肿瘤产品),本土研发投入不足外资1/3,且60%产品集中在婴幼儿领域。

3. 供应链稳定性与罕见病保障

80.5%罕见病患者经历过“断粮”危机,仅30%能稳定获取特医食品。例如,甲基丙二酸血症患者依赖海外代购,但产品质量风险高。

结语:中国特医食品行业正站在“全民健康管理”的历史转折点。政策红利释放、技术创新突破与渠道下沉共振,将推动行业从“野蛮生长”走向“规范发展”。然而,医院端堵点、研发能力薄弱、认知偏差等挑战仍需多方协同破局。未来,需完善医保、审批、监管政策组合,加强科普教育与专业人才培养。唯有如此,才能真正实现特医食品从“小众刚需”到“全民普惠”的跨越,为健康中国战略提供坚实支撑。