据欧盟官方网站,2025年以来,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报多起大剂量维生素D中毒案例,危害程度基本均被标注为“严重”,其中多起导致人员中毒住院。这一系列事件将高剂量维生素D补充剂的安全风险推向公众视野。

一、欧盟通报维生素D过量中毒典型案例

瑞士苏黎世儿童医院收治的16个月大婴儿,因服用德国产维生素D滴剂(每5天1滴)导致动脉高血压、肾功能不全及肾钙质沉着症。

瑞典一名消费者服用荷兰进口的维生素D3胶囊(每日剂量125mg)后,出现全身性灼热,胸部、脸部、手臂和背部出现大片皮疹。症状在几周后开始,并在停止服用后恶化。

法国7人集体中毒事件中,患者因服用德国“高剂量”维生素D3滴剂(250μg/滴,相当于10,000IU/滴)出现严重高钙血症、全身虚弱和食欲不振。

二、国内典型案例:从历史教训到当代风险

01、历史标志性事件:1996年鸡西群体性中毒

黑龙江省鸡西市滴道区妇幼保健站曾强制家长为新生儿购买维生素D3针剂(每针含30万IU),并要求连续使用2-3次。因未开展个体评估及用药记录,最终导致192名婴幼儿出现高钙血症、肾钙质沉着症及发育迟缓,部分患儿累计剂量高达1050万IU(远超儿童每日400IU安全标准)。该事件直接推动《药品管理法》修订儿童用药规范,成为国内维生素D滥用监管的重要转折点。

02、近年典型案例

老年人多重用药叠加中毒(2019年):北京某医院收治71岁女性患者,因骨质疏松长期联用碳酸钙D3片(含D3400IU/日)、阿法骨化醇(0.75μg/日)及两种保健食品(含D35000IU/日),导致血清25-羟基维生素D水平>280μg/L、血钙3.11mmol/L,出现夜尿增多、乏力,虽经治疗血钙恢复,但肾功能已不可逆损伤。

轻信谣言致肾衰竭(2025年):广东一名54岁男性因轻信“高剂量维生素D抗癌”传言,每日服用8粒某品牌补充剂(每粒含D3500IU),并叠加未标注剂量的进口产品,实际日摄入量达8000-12000IU。持续2.5年后,肌酐升至376μmol/L(正常<106μmol/L),确诊慢性肾病3B期,肾脏超声可见弥漫性钙化。

儿童误服与过量补充(2024-2025年):2024年广东1岁婴儿因家长自行过量补充钙与维生素D,出现尿失禁并确诊中毒;2025年又有5岁儿童连续3天误服维生素D滴剂,出现食欲下降、口渴多饮等症状。

三、维生素D中毒的四类高危群体

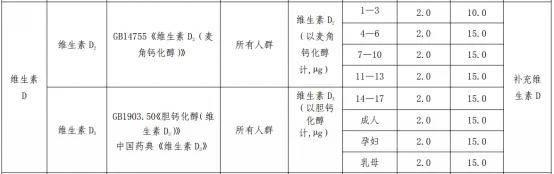

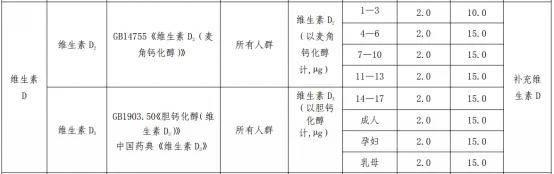

《保健食品原料目录营养素补充剂(2023年版)》维生素D日用量规定

01、婴幼儿:代谢脆弱,易受高剂量伤害

婴幼儿是维生素D中毒的高发人群,代谢系统尚未成熟,对维生素D的耐受性远低于成人,且肾脏排泄功能不完善,容易导致在体内蓄积。家长应选择婴幼儿专用产品,避免使用成人制剂;补充时需使用产品配套量具,不可凭感觉随意增减;将补充剂放置在儿童无法触及的地方,防止误服。

02、老年人:多重用药叠加,风险倍增

老年人常因骨质疏松联用含维生素D的药品(如钙片)与保健食品,且易与噻嗪类利尿剂(如氢氯噻嗪)同服——后者会增加肾脏钙重吸收,显著升高高钙血症风险。补充前检测血清25-羟基维生素D水平,仅在缺乏时补充;列“用药清单”核算总剂量,避免与其他含钙制剂联用。

03、孕妇及哺乳期女性:剂量敏感,关乎两代健康

孕期、哺乳期对维生素D需求增加,但过量会通过胎盘或乳汁影响胎儿/婴儿发育。优先选择孕期专用复合维生素,避免多重含钙/维D制剂叠加;依据血清检测结果调整剂量,定期监测母婴健康指标。

04、跨境高剂量补剂依赖者:标准差异暗藏危机

欧盟、美国维生素D上限(100μg/日)远高于我国标准,跨境产品常为高剂量规格,且部分无完整中文标签,易导致误用。国内已出现多起海淘维生素D中毒案例。有家长从境外购买的维生素D滴剂,给孩子服用后出现恶心、呕吐等中毒症状。建议优先选择通过"蓝帽子"认证的国产产品,海淘时确认中文标签标注的单位剂量,使用前咨询医生,根据国内标准调整服用频率。

四、科学补充:精准适量是核心

普通人群无需依赖补剂,通过日晒(春夏季每日暴露面部、手臂15-20分钟)和饮食(每周2次深海鱼如三文鱼,搭配强化维生素D牛奶)即可满足需求。需补充时,应遵循“检测-评估-补充-监测”原则:

· 补充前检测血清25-羟基维生素D水平,目标维持在50-100nmol/L;

· 核算饮食+补剂总剂量,避免超过每日安全上限;

· 长期补充者每3-6个月复查,超过125nmol/L需暂停服用。

补充的本质是为了健康,而非制造新的健康风险。

结 语:从欧盟通报的中毒预警到国内的惨痛教训,均反复印证:维生素D的安全边界不容逾越。前阶段澳洲维生素B6毒性风波余波未平,二者共同揭示:补充的本质是守护健康,消费者应建立"精准适量"的科学观念,而非盲目追求“高剂量”。唯有如此,才能让“阳光维生素”真正发挥健康价值。